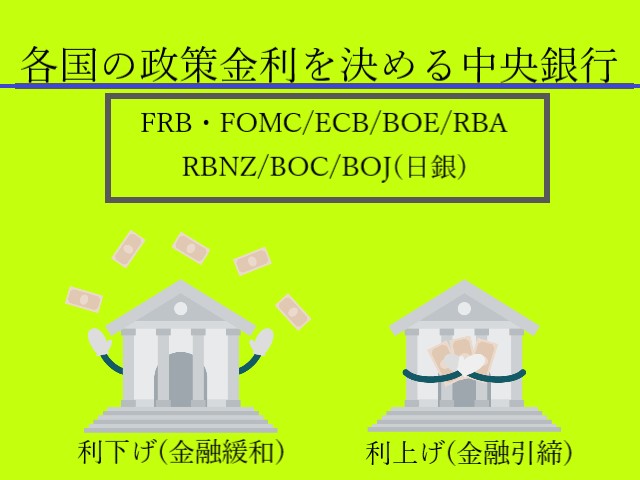

【経済・FX】各国の政策金利を決める中央銀行を解説【FRB・FOMC/ECB/BOE/RBA/RBNZ/BOC/BOJ(日銀)】

FX(外国為替)の値動きに大きな影響を与える各国の政策金利。

その政策金利を決めているのは、その国の中央銀行です。

FXにおいて、政策金利はその国の通貨が大きく上昇・下降する要因となるため、注目があつまります。

各国の中央銀行(もしくはその役割を担う機関)

FRB・FOMC(アメリカ合衆国)

ECB(ヨーロッパ)

BOE(イギリス)

RBA(オーストラリア)

RBNZ(ニュージーランド準備銀行)

BOC(カナダ)

BOJ(日本・日銀)

国の金融政策を決める中央銀行について、主要国メインで紹介。

「利下げ」と「利上げ」の影響・効果も解説します。

- 1. 【FRB(連邦準備制度理事会)】アメリカ合衆国の中央銀行の役割を担う

- 2. 【FOMC】アメリカ合衆国の金融政策を決定する会合

- 3. 【ECB】ユーロ圏(EU)の金融政策を決定する「欧州中央銀行」

- 4. 【BOE】イングランド銀行は「イギリス(英国)の中央銀行」

- 5. 【RBA】オーストラリア準備銀行は「オーストラリアの中央銀行」

- 6. 【RBNZ】ニュージーランド準備銀行は「ニュージーランドの中央銀行」

- 7. 【BOC】カナダ銀行は「カナダの中央銀行」

- 8. 【BOJ】日本銀行(日銀)は「日本の中央銀行」

- 9. 政策金利の「利下げ」と「利上げ」の影響・効果について

- 10. セルザファクト(sell the fact)について

【FRB(連邦準備制度理事会)】アメリカ合衆国の中央銀行の役割を担う

アメリカ合衆国の中央銀行制度は「連邦準備制度」と呼ばれます。

連邦準備制度は英語で「Federal Reserve System」で、その頭文字から「FRS」と呼ばれます。

連邦準備制度理事会(Federal Reserve Board・略称「FRB」)が全国の主要都市にある連邦準備銀行を統括します。

アメリカ合衆国の中央銀行の役割を担うのは「FRB」であることをぜひ覚えておいてください。

【FOMC】アメリカ合衆国の金融政策を決定する会合

FOMCとは、アメリカ合衆国の中央銀行の役割を担うFRB(連邦準備制度理事会)による米国の金融政策を決定する会合のこと。

FOMCは、「Federal Open Market Committee」の略称。

日本語訳は「連邦公開市場委員会」。

アメリカ合衆国の政策金利はFOMCで決められます。

FOMCで決定される金融政策は、株式・債券・為替市場に与える影響は絶大です。

世界の基軸である米ドル、世界の株価に影響を与える米株の値動きに大きな影響を与えるため、FOMCの金融政策は世界中が注目します。

アメリカ合衆国=日本語で「米国」

米ドル=アメリカ合衆国の通貨「ドル」

通貨ペアでは、米ドルは「USD」と表記されます。

米ドルと日本円の通貨ペア(ドル円)は「USD/JPY」です。

FOMCは、約6週間ごとに年8回、定期的に開催されます。

(臨時で開催されることもあります)

FOMCの委員長はFRB議長、副委員長はニューヨーク連邦準備銀行総裁が務めます。

2022年現在、FOMCの委員長はFRB総裁のパウエル氏。

パウエル氏のFRB総裁の任期は、2028年1月31日まで。

パウエル総裁の発言により、為替や米株が大きく動くこともあります。

また、FOMCの議決権を持つメンバーの発言も、相場の動きに影響を与えます。

FOMCの政策金利発表は、夏時間は午前3時00分・冬時間は午前4時00分に発表されます。

金利発表後、FOMC委員長(FRB議長)による声明が発表があります。

政策金利発表で為替や株のレートは急に大きく動き、その後のFOMC委員長の声明でも急激に動くことも多いです。

【ECB】ユーロ圏(EU)の金融政策を決定する「欧州中央銀行」

ECBとは、欧州中央銀行のこと。

ECBは、「European Central Bank」の頭文字をとった略称。

ユーロ圏の金融政策を担う中央銀行です。

ECBは、ユーロ圏の金融政策を決定し、政策金利もECBが発表します。

ECBは、「欧州中銀」と呼ばれることもありますね。

ヨーロッパ=日本語で「欧州」。

EUの通貨であるユーロは「EUR」と表記されます。

EUR/USDは「ユーロと米ドル」の通貨ペアです。

ECBの総裁は、フランス出身のラガルドさんです(2022年現在)。

ECBの金融政策は、EU(欧州連合)の通貨であるユーロのレートに大きな影響を与えます。

ECB政策金利発表でユーロ市場は大きく動き、その後のラガルド総裁の発言によっても動きます。

【BOE】イングランド銀行は「イギリス(英国)の中央銀行」

BOEとは、イングランド銀行のことです。

イギリス(英国)の中央銀行にあたります。

英語では「Bank of England」で、その頭文字をとって「BOE」という略称でよばれます。

BOEはイギリス(英国)の金融政策を決定する機関です。

BOEは「イングランド銀行・英中央銀行・英中銀」といった呼び方もされます。

イギリス(英国)の通貨は「ポンド」です。

通貨ペアでは、ポンドは「GBP」と表記されます。

BOEの総裁は、2022年現在、ベイリー氏が努めています。

BOEの金融政策の発表や総裁の発言で、ポンドが大きく動くことがあります。

【RBA】オーストラリア準備銀行は「オーストラリアの中央銀行」

RBAは、「オーストラリア準備銀行」のこと。

オーストラリアの中央銀行です。

英語では「Reserve Bank of Australia」。

その頭文字をとって「RBA」という略称で呼ばれます。

オーストラリアの金融政策を決定し、政策金利もRBAが決定します。

オーストラリア=日本語で「豪州」。

通貨ペアでは、オーストラリア・ドルは「AUD」と表記されます。

日本では「豪ドル」と呼ばれます。

RBAの金融政策は、オーストラリア・ドル(豪ドル)の市場に大きな影響を与えます。

オーストラリア・ドルは「オージー・ドル」とも呼ばれます。

【RBNZ】ニュージーランド準備銀行は「ニュージーランドの中央銀行」

RBNZとは、「ニュージーランド準備銀行」のこと。

ニュージーランドの中央銀行です。

英語では「Reserve bank of New Zealand」。

その頭文字をとって「RBNZ」と略して呼ばれます。

RBNZの金融政策は、ニュージーランド・ドル(New Zealand dollar)の値動きに大きな影響を与えます。

ニュージーランド・ドルは「NZドル」と表記して「ニュージードル」と呼ばれます。

通貨ペアでは「NZD」と表記されます。

ニュージーランド・ドルは国鳥の名にちなんで「キーウィドル」の愛称でも呼ばれますね(キウイドルとも)。

【BOC】カナダ銀行は「カナダの中央銀行」

BOCとは「カナダ銀行」のこと。

カナダの中央銀行にあたり、カナダの金融政策を決定します。

英語では「Bank of Canada」。

その頭文字をとって「BOC」の略称で呼ばれます。

BOCは「カナダ中銀」と呼ばれることもありますね。

BOCの金融政策は、カナダの通貨「カナダ・ドル」に大きな影響を与えます。

カナダは漢字表記「加奈陀」。

カナダのことは「加」と表し、カナダ・ドルは「加ドル」と呼ぶこともあります。

通貨ペアでは「CAD」と表記されます。

BOC政策金利発表や声明発表では、ドル・カナダ(USD/CAD・米ドルとカナダドルの通貨ペア)やカナダ円が大きく動くことがあります。

【BOJ】日本銀行(日銀)は「日本の中央銀行」

BOJとは、日本の中央銀行である「日本銀行」のこと。

英語では「Bank of Japan」で、その頭文字から「BOJ」の略称で呼ばれます。

日本では、「日銀」という略称で呼ばれることが多いですが、海外では「BOJ」で呼ばれます。

日本の金融政策を決める機関で、政策金利発表や日銀総裁の発言で日本の通貨「円」が大きく動くことがあります。

金融政策決定会合(通称:日銀会合)で政策金利が発表され、その後に日銀総裁の会見が行われます。

日銀の政策金利発表は時間が定められておらず、「正午頃」というあいまいな発表をします。

日銀会合が終わり次第、金利が発表される形です。

政策金利発表は正午頃・日銀総裁の会見は15時頃から行われます。

日銀の政策金利発表や総裁発言を受けて、円が大きく動くことが多いです。

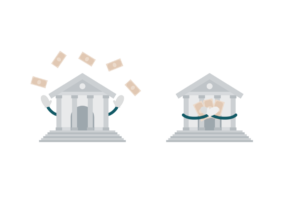

政策金利の「利下げ」と「利上げ」の影響・効果について

ここでは、政策金利の「利下げ」と「利上げ」の影響・効果について見ていきましょう。

一般的に、

「利下げ⇒金融緩和政策・景気をよくするための金融政策」

「利上げ⇒金融引締政策・景気の過熱を抑えるための金融政策」

となります。

利下げ政策(金融緩和政策)の影響と効果

利下げ政策(金融緩和政策)は、景気を良くするために行われる金融政策です。

簡潔にまとめると

利下げ

⇓

金融機関の貸出金利低下

企業の資金調達の金利も低下

住宅ローン金利低下

⇓

経済活動が活発になる

物価上昇率は高くなる

という影響と効果があります。

日本は景気を良くするために金融緩和政策が行われており、2016年に「マイナス金利政策」が導入されました。

利上げ(金融引締め政策)の影響と効果

利上げ(金融引締め政策)は、景気の過熱を抑えるために行われる金融政策です。

利上げ

⇓

金融機関の貸出金利上昇

企業・個人の資金調達の金利も上昇

住宅ローン金利上昇

⇓

経済活動が抑えられる

物価上昇率は低くなる

という影響と効果があります。

2022年は、急激なインフレ(物価上昇)を抑えるべく、各国は政策金利の利上げを進めています。

2022年に関しては、「景気の加熱を抑えるための利上げ」ではなく、「物価上昇を抑えるための利上げ」をしています。

利上げをすると経済活動は抑えられるため、景気後退への懸念も生じています。

アメリカ合衆国でも政策金利の利上げが続いています。

世界の基軸通貨である米ドルの金利は上昇するので、米ドル買いが進行しました。

セルザファクト(sell the fact)について

FXの世界には「セルザファクト(sell the fact)」があります。

セルザファクトとは「噂で買って事実で売る」ということです。

政策金利を「利上げする」となると、その通貨の金利も上昇することになります。

なので、単純に「その国の通貨を買う」と思いますよね。

しかし「大幅利上げの見込み」ですでにその国の通貨が大きく買われている場合、金利発表では「予想通りの利上げだよね、はい、利確しよー」という流れが起きます。

そうすると、金利発表で利上げが発表されても、その国の通貨が売られる現象が起きます。

これが「セルザファクト」です。

私も初心者の頃には散々、セルザファクトでやられました。

FX初心者の方は、レートが大きく動く政策金利発表や注目経済指標にあわせてトレードしようと考える方も多いと思います。

しかし、どっちに行くかわからない「ガチャ要素」が強い政策金利発表や経済指標発表のときには「無理にトレードしない」という選択も必要です。

政策金利や指標発表のときには、スプレッドも大きく広がります。

「どっちに行くかわからない」という状況でトレードするのではなく、「自分がわかるところをシッカリ狙う」というスタイルで良いと思います。

政策金利や指標発表でトレードされる方は「ロットを小さくする」「シナリオ通りにならなかったら損切り」などのリスク管理をしっかり行ってください。

※大きいロットで損切り設定せずに逆行されると、大切な証拠金を大きく減らすことになります。

ディスクレーマー

FX(外国為替取引)は、為替価格の変動により損失が生じることがあります。

また、取引によっては投資金額を上回る損失が生じる可能性があります。

投資は自己責任で行い、リスク管理を徹底して取引を行ってくださいね。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません